Advanced Search

"Im Dienst der Gesundheit

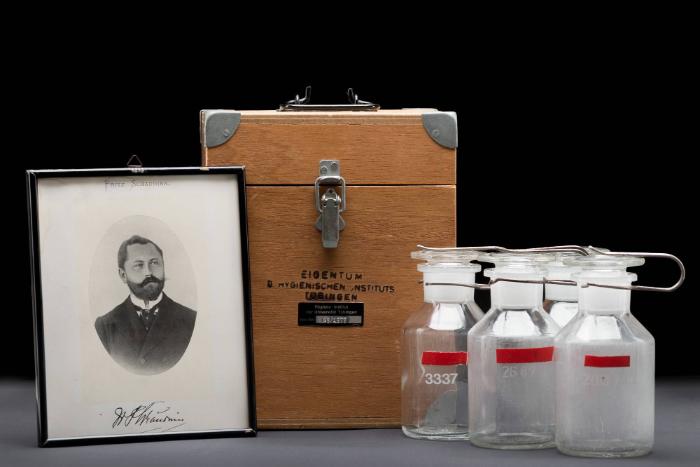

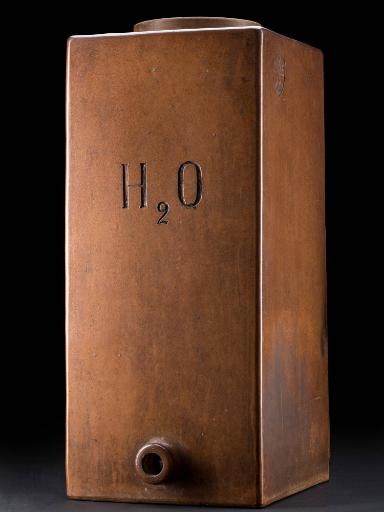

Im Jahr 1906 wurde das Hygiene-Institut Tübingen, als Teil der Medizinischen Fakultät in der Münzgasse mit einer Größe von nur zwei Räumen gegründet. Heute ist es Teil des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und ist ein vom Land akkreditiertes Labor, das berechtigt ist, Wasserproben zur amtlichen Kontrolle der Wasserqualität zu entnehmen und zu analysieren. Behälter wie die vorliegenden dienten zum Transport

der Proben von der Entnahmestelle ins Labor. Zum Schutz der gläsernen Probenbehälter ist der Transportkasten vierfach unterteilt und zusätzlich mit Schaumstoff ausgekleidet. Die Proben selbst wurden in 250 ml Weithals-Standflaschen abgefüllt. Sie waren mit Schliffstopfen aus Glas verschlossen und zusätzlich mit einem Bügel versehen, um ein versehentliches Öffnen während des Transports zu verhindern. Auf den Flaschen

finden sich noch die alten, fest angebrachten Probennummern. Mit deren Hilfe konnten die Proben „anonym“ analysiert und anschließend wieder den Entnahmestellen und damit den Auftraggebern zugeordnet werden."

-Jakob Luther

Zit. in: Christine Nawa, Ernst Seidl (Hg.): Wohin damit? Strandgut der Wissenschaft, Tübingen 2015.

Wasserproben- Transportbehälter

DepartmentFundus Wissenschaftsgeschichte am MUT

Date1977

DescriptionHolzbox mit 4 Glasbehältern;

3 mit Metallverschlussklemme"Im Dienst der Gesundheit

Im Jahr 1906 wurde das Hygiene-Institut Tübingen, als Teil der Medizinischen Fakultät in der Münzgasse mit einer Größe von nur zwei Räumen gegründet. Heute ist es Teil des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und ist ein vom Land akkreditiertes Labor, das berechtigt ist, Wasserproben zur amtlichen Kontrolle der Wasserqualität zu entnehmen und zu analysieren. Behälter wie die vorliegenden dienten zum Transport

der Proben von der Entnahmestelle ins Labor. Zum Schutz der gläsernen Probenbehälter ist der Transportkasten vierfach unterteilt und zusätzlich mit Schaumstoff ausgekleidet. Die Proben selbst wurden in 250 ml Weithals-Standflaschen abgefüllt. Sie waren mit Schliffstopfen aus Glas verschlossen und zusätzlich mit einem Bügel versehen, um ein versehentliches Öffnen während des Transports zu verhindern. Auf den Flaschen

finden sich noch die alten, fest angebrachten Probennummern. Mit deren Hilfe konnten die Proben „anonym“ analysiert und anschließend wieder den Entnahmestellen und damit den Auftraggebern zugeordnet werden."

-Jakob Luther

Zit. in: Christine Nawa, Ernst Seidl (Hg.): Wohin damit? Strandgut der Wissenschaft, Tübingen 2015.

Dimensionsmin.:

H x B x T: 24,5 × 19,5 × 19 cm

max.:

H x B x T: 18,8 × 19,5 × 39,5 cm

H x B x T: 24,5 × 19,5 × 19 cm

max.:

H x B x T: 18,8 × 19,5 × 39,5 cm

MediumHolz, Glas, Schaumstoff,

Metall

Object numberMUT-WG-77

vor 1945

1998–1999

1970

1998–1999

um 1960