Advanced Search

Dr. Thomas Thiemeyer, IMBF-Projekt wissen & museum, Schillerhöhe 8–10, 71672 Marbach/Neckar, thomas.thiemeyer@uni-tuebingen.de

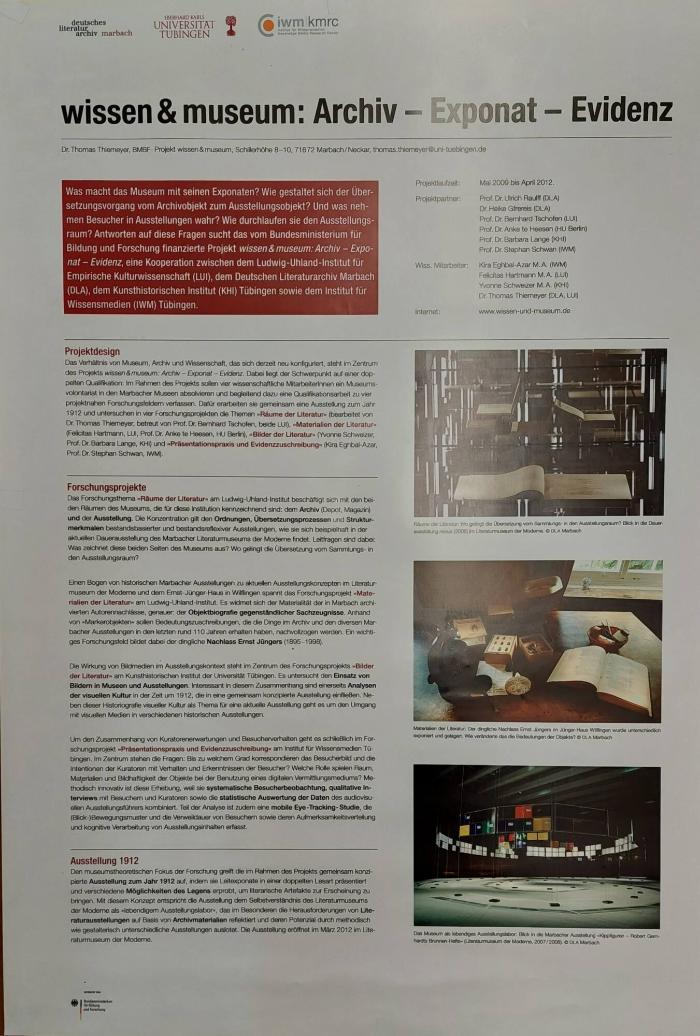

Was macht das Museum mit seinen Exponaten? Wie gestaltet sich der Übersetzungsweg vom Archivobjekt zum Ausstellungsobjekt? Und was nehmen Besucher in Ausstellungen wahr? Wie durchlaufen sie den Ausstellungsraum? Antworten auf diese Fragen sucht das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Projekt wissen & museum: Archiv – Exponat – Evidenz, eine Kooperation zwischen dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft (LUI), dem Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA), dem Kunsthistorischen Institut (KHI) Tübingen sowie dem Institut für Wissensmedien (IWM) Tübingen.

Projektdesign

Das Verhältnis von Museum, Archiv und Wissenschaft, das sich derzeit neu konfiguriert, steht im Zentrum des Projekts wissen & museum: Archiv – Exponat – Evidenz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer doppelten Qualifikation: Im Rahmen des Projekts sollen vier wissenschaftliche MitarbeiterInnen ein Museumsvolontariat in den Marbacher Museen absolvieren und begleitend dazu eine Qualifikationsarbeit zu vier projektnahen Forschungsfeldern verfassen. Dafür erarbeiten sie gemeinsam eine Ausstellung zum Jahr 1912 und untersuchen in vier Forschungsprojekten die Themen „Räume der Literatur“ (bearbeitet von Dr. Thomas Thiemeyer, betreut von Prof. Dr. Bernhard Tschofen, beide LUI), „Materialien der Literatur“ (Felicitas Hartmann, LUI, Prof. Dr. Anke te Heesen, HU Berun), „Bilder der Literatur“ (Yvonne Schweizer, Prof. Dr. Barbara Lange, KHI) und „Präsentationspraxis und Evidenzzuschreibung" (Kira Eghbal-Azar, Prof. Dr. Stephan Schwan, IWM).

Forschungsprojekte

Das Forschungsthema „Räume der Literatur“ am Ludwig-Uhland-Institut beschäftigt sich mit den beiden Räumen des Museums, die für diese Institution kennzeichnend sind: dem Archiv (Depot, Magazin) und der Ausstellung. Die Konzentration gilt den Ordnungen, Übersetzungsprozessen und Strukturmerkmalen bestandsbasierter und bestandsreflexiver Ausstellungen, wie sie sich beispielhaft in der aktuellen Dauerausstellung des Marbacher Literaturmuseums der Modem findet. Leitfragen sind dabei: Was zeichnet diese beiden Seiten des Museums aus? Wo gelingt die Übersetzung vom Sammlungs- in den Ausstellungsraum?

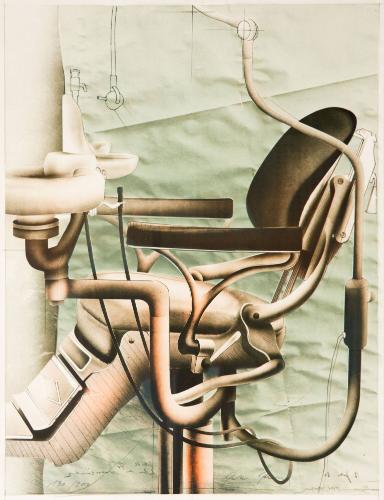

Einen Bogen von historischen Marbacher Ausstellungen zu aktuellen Ausstellungskonzepten im Literaturmuseum der Moderne und dem Ernst-Jünger-Haus in Wilflingen spannt das Forschungsprojekt „Materialien der Literatur“ am Ludwig-Uhland-Institut. Es widmet sich der Materialität der in Marbach archivierten Autorennachlässe, genauer der Objektbiografie gegenständlicher Sachzeugnisse. Anhand von „Markenobjekten“ sollen Bedeutungszuschreibungen, die die Dinge im Archiv und den diversen Marbacher Ausstellungen In den letzten rund 110 Jahren erhalten haben, nachvollzogen werden. Ein wichtiges Forschungsfeld bildet dabei der dingliche Nachlass Ernst Jüngers (1895-1998).

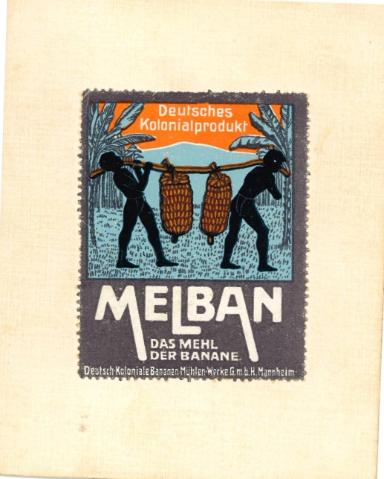

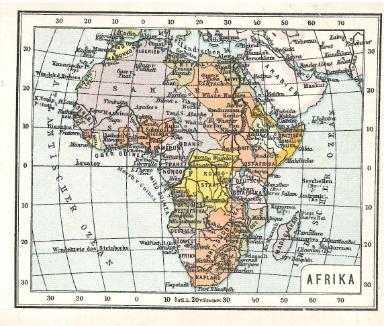

Die Wirkung von Bildmedien Im Ausstellungskontext steht Im Zentrum des Forschungsprojekts „Bilder der Literatur“ am Kunsthistorischen Institut der Universität Tübingen. Es untersucht den Einsatz von Bildern in Museen und Ausstellungen. Interessant in diesem Zusammenhang sind einerseits Analysen der visuellen Kultur In der Zeit um 1912, die in eine gemeinsam konzipierte Ausstellung einfließen. Neben dieser Historiografie visuelle Kultur als Thema für eine aktuelle Ausstellung geht es um den Umgang mit visuellen Medien in verschiedenen historischen Ausstellungen.

Um den Zusammenhang von Kuratorenerwartungen und Besuche verhalten geht es schließlich im Forschungsprojekt „Präsentationspraxis und Evidenzzuschreibung" am Institut für Wissensmedien Tübingen. Im Zentrum stehen die Fragen: Bis zu welchem Grad korrespondieren das Besucherbild und die Intentionen der Kuratoren mit Verhallen und Erkenntnissen der Besucher? Welche Rolle spielen Raum, Materialien und Bildhaftigkeit der Objekte bei der Benutzung eines digitalen Vermittlungsmediums? Methodisch innovativ Ist diese Erhebung, weil sie systematische Besucherbeobachtung, qualitative Interviews mit Besuchern und Kuratoren sowie die statistische Auswertung der Daten des audiovisuellen Ausstellungsführers konzipiert. Teil der Analyse ist zudem eine mobile Eye-Tracking-Studie, die (Blick-)Bewegungsmuster und die Verweildauer von Besuchern sowie deren Aufmerksamkeitsverteilung und kognitive Verarbeitung von Ausstellungsinhalten erlasst.

Ausstellung 1912

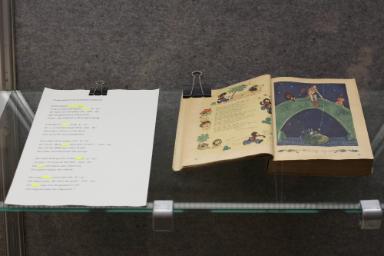

Den museumstheoretischen Fokus der Forschung greift die im Rahmen des Projekts gemeinsam konzipierte Ausstellung zum Jahr 1912 auf, indem sie Leitexponate in einer doppelten Lesart präsentiert und verschiedene Möglichkeiten des Legens erprobt, um literarische Artefakte zur Erscheinung zu bringen. Mit diesem Konzept entspricht die Ausstellung dem Selbstverständnis des Literaturmuseums der Moderne als „lebendigem Ausstellungslabor“, das im Besonderen die Herausforderungen von Literaturausstellungen auf Basis von Archivmaterialien reflektiert und deren Potenzial durch methodisch wie gestalterisch unterschiedliche Ausstellungen auslotet. Die Ausstellung eröffnet Im März 2012 Im Literaturmuseum der Moderne.

wissen & museum: Archiv – Exponat – Evidenz

Date2012

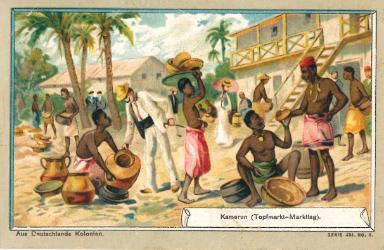

DescriptionAustellungsplakat: wissen & museum: Archiv – Exponat – EvidenzDr. Thomas Thiemeyer, IMBF-Projekt wissen & museum, Schillerhöhe 8–10, 71672 Marbach/Neckar, thomas.thiemeyer@uni-tuebingen.de

Was macht das Museum mit seinen Exponaten? Wie gestaltet sich der Übersetzungsweg vom Archivobjekt zum Ausstellungsobjekt? Und was nehmen Besucher in Ausstellungen wahr? Wie durchlaufen sie den Ausstellungsraum? Antworten auf diese Fragen sucht das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Projekt wissen & museum: Archiv – Exponat – Evidenz, eine Kooperation zwischen dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft (LUI), dem Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA), dem Kunsthistorischen Institut (KHI) Tübingen sowie dem Institut für Wissensmedien (IWM) Tübingen.

Projektdesign

Das Verhältnis von Museum, Archiv und Wissenschaft, das sich derzeit neu konfiguriert, steht im Zentrum des Projekts wissen & museum: Archiv – Exponat – Evidenz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer doppelten Qualifikation: Im Rahmen des Projekts sollen vier wissenschaftliche MitarbeiterInnen ein Museumsvolontariat in den Marbacher Museen absolvieren und begleitend dazu eine Qualifikationsarbeit zu vier projektnahen Forschungsfeldern verfassen. Dafür erarbeiten sie gemeinsam eine Ausstellung zum Jahr 1912 und untersuchen in vier Forschungsprojekten die Themen „Räume der Literatur“ (bearbeitet von Dr. Thomas Thiemeyer, betreut von Prof. Dr. Bernhard Tschofen, beide LUI), „Materialien der Literatur“ (Felicitas Hartmann, LUI, Prof. Dr. Anke te Heesen, HU Berun), „Bilder der Literatur“ (Yvonne Schweizer, Prof. Dr. Barbara Lange, KHI) und „Präsentationspraxis und Evidenzzuschreibung" (Kira Eghbal-Azar, Prof. Dr. Stephan Schwan, IWM).

Forschungsprojekte

Das Forschungsthema „Räume der Literatur“ am Ludwig-Uhland-Institut beschäftigt sich mit den beiden Räumen des Museums, die für diese Institution kennzeichnend sind: dem Archiv (Depot, Magazin) und der Ausstellung. Die Konzentration gilt den Ordnungen, Übersetzungsprozessen und Strukturmerkmalen bestandsbasierter und bestandsreflexiver Ausstellungen, wie sie sich beispielhaft in der aktuellen Dauerausstellung des Marbacher Literaturmuseums der Modem findet. Leitfragen sind dabei: Was zeichnet diese beiden Seiten des Museums aus? Wo gelingt die Übersetzung vom Sammlungs- in den Ausstellungsraum?

Einen Bogen von historischen Marbacher Ausstellungen zu aktuellen Ausstellungskonzepten im Literaturmuseum der Moderne und dem Ernst-Jünger-Haus in Wilflingen spannt das Forschungsprojekt „Materialien der Literatur“ am Ludwig-Uhland-Institut. Es widmet sich der Materialität der in Marbach archivierten Autorennachlässe, genauer der Objektbiografie gegenständlicher Sachzeugnisse. Anhand von „Markenobjekten“ sollen Bedeutungszuschreibungen, die die Dinge im Archiv und den diversen Marbacher Ausstellungen In den letzten rund 110 Jahren erhalten haben, nachvollzogen werden. Ein wichtiges Forschungsfeld bildet dabei der dingliche Nachlass Ernst Jüngers (1895-1998).

Die Wirkung von Bildmedien Im Ausstellungskontext steht Im Zentrum des Forschungsprojekts „Bilder der Literatur“ am Kunsthistorischen Institut der Universität Tübingen. Es untersucht den Einsatz von Bildern in Museen und Ausstellungen. Interessant in diesem Zusammenhang sind einerseits Analysen der visuellen Kultur In der Zeit um 1912, die in eine gemeinsam konzipierte Ausstellung einfließen. Neben dieser Historiografie visuelle Kultur als Thema für eine aktuelle Ausstellung geht es um den Umgang mit visuellen Medien in verschiedenen historischen Ausstellungen.

Um den Zusammenhang von Kuratorenerwartungen und Besuche verhalten geht es schließlich im Forschungsprojekt „Präsentationspraxis und Evidenzzuschreibung" am Institut für Wissensmedien Tübingen. Im Zentrum stehen die Fragen: Bis zu welchem Grad korrespondieren das Besucherbild und die Intentionen der Kuratoren mit Verhallen und Erkenntnissen der Besucher? Welche Rolle spielen Raum, Materialien und Bildhaftigkeit der Objekte bei der Benutzung eines digitalen Vermittlungsmediums? Methodisch innovativ Ist diese Erhebung, weil sie systematische Besucherbeobachtung, qualitative Interviews mit Besuchern und Kuratoren sowie die statistische Auswertung der Daten des audiovisuellen Ausstellungsführers konzipiert. Teil der Analyse ist zudem eine mobile Eye-Tracking-Studie, die (Blick-)Bewegungsmuster und die Verweildauer von Besuchern sowie deren Aufmerksamkeitsverteilung und kognitive Verarbeitung von Ausstellungsinhalten erlasst.

Ausstellung 1912

Den museumstheoretischen Fokus der Forschung greift die im Rahmen des Projekts gemeinsam konzipierte Ausstellung zum Jahr 1912 auf, indem sie Leitexponate in einer doppelten Lesart präsentiert und verschiedene Möglichkeiten des Legens erprobt, um literarische Artefakte zur Erscheinung zu bringen. Mit diesem Konzept entspricht die Ausstellung dem Selbstverständnis des Literaturmuseums der Moderne als „lebendigem Ausstellungslabor“, das im Besonderen die Herausforderungen von Literaturausstellungen auf Basis von Archivmaterialien reflektiert und deren Potenzial durch methodisch wie gestalterisch unterschiedliche Ausstellungen auslotet. Die Ausstellung eröffnet Im März 2012 Im Literaturmuseum der Moderne.

MediumPapier

Object numberLUI-Ps-0524

um 1960

1970er / 80er

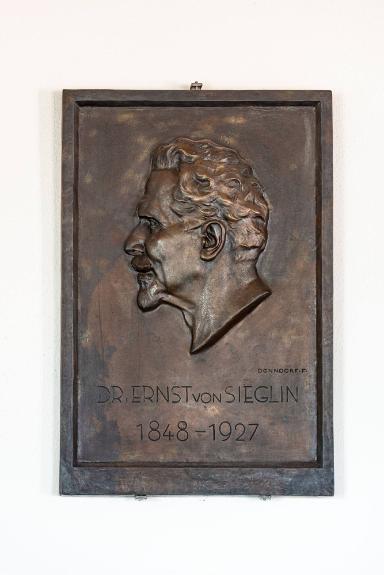

1921–1923 (Ausgrabung)

um 1913

1980

um 1900

um 1900

um 2013

1976-1985