Advanced Search

NameWandgestaltung

Gewölbemalerei/ Seccomalerei

DepartmentExterne Sammlungen

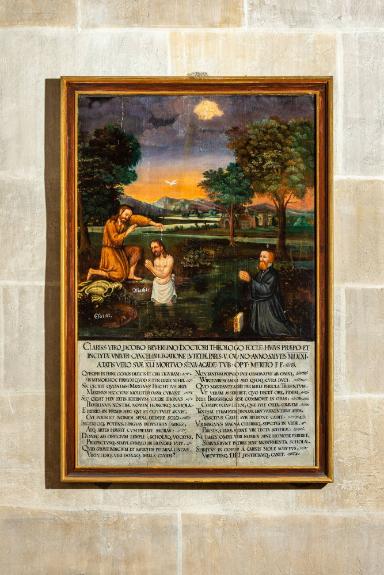

DescriptionDer Neubau der Stiftskirche im Jahr 1470 und die Gründung der Universität Tübingen 1477 durch Graf Eberhard im Bart sind auf das Engste miteinander verbunden, ja war die Voraussetzung der letzteren. Aus den Pfründen der Stiftskirche erhielten die Professoren ihre Bezahlung und der Chor der Kirche diente den Dozenten und Studenten in der Frühzeit quasi als Aula. Aus diesen Anfängen finden sich noch heute Zeugnisse der Universität im Kirchenraum, die in Stil und Repräsentanz Ausdruck von Dekorum und Ornatus, von Aptum und Dignitas sind. Hierzu zählt eines der raren ikonographischen Programme zum Thema der vier Fakultäten, die sich aus dem Spätmittelalter respektive der Frühen Neuzeit erhalten haben. Hoch oben im Gewölbe der Kirche, in der ersten Seitennische sprich Kapelle des Langhauses, direkt im Anschluss an den Chor, also im Nordosten gelegen, erkennt man im Netzgewölbe verschiedene Pflanzendarstellungen. Sie sind jeweils mit einem Spruchband kombiniert. Auf den bewegten Bändern lassen sich die vier Namen der damaligen Fakultäten lesen: facultas theologica, facultas juridica, facultas medicine, facultas artis. Leider verloren sind die Worte, die sich auf dem flatternden Band als Inschrift zur fünften Pflanzendarstellung im Zentrum des Netzgewölbes befanden. Die fünf Pflanzenbilder sind jeweils mit Wurzel und Ästen, mit Blättern und teils mit Blüten in ihren Charakteristika wiedergegeben, so dass sie sich mehrheitlich bestimmen lassen. In ihrer Gestaltung stehen diese Bilder der Emblematik und Heraldik nahe. Sie zeigen – und hierin folgen sie dem Hierarchiedenken des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – die Rangfolge und Würde der vier Fakultäten; an erster Stelle und entsprechend floral ausgezeichnet steht: die Theologie mit der Akelei (Marien- und Heiliger Geist-Symbolik), es folgt Jura in Kombination mit der Rose (Mariensymbolik), danach die Medizin mit einem distelartigen Gewächs, einem formelhaften Akanthus (Symbol für Leben/Unsterblichkeit/Heilpflanze) und schließlich die Artisten zusammen mit der Darstellung einer Distel (Symbol der Passion). Ergänzt werden diese vier Fakultäten noch um die mittlere Pflanzendarstellung, die wohl ein Lein/Flachs oder eine Taglichtnelke (Mariensymbolik) zeigt. In den Feldern zur Seitenmauer malte man zudem zwei Bilder eines Löwenzahns (Symbol der Passion Christi). Hinzuzuzählen sind diesem ikonographischen Programm die beiden Schlusssteine, die – im Vorgriff auf die Emblematik – jeweils zwei Szepter und eine Sanduhr stehend auf einem Buch, also universitäre Macht basierend auf Wissen verbunden mit Vergänglichkeit zeigen. All diese Chiffren und Pflanzen sind mit diversen Inhalten und allegorischen Aussagen verknüpft, die sich anhand der christlichen Literatur, dem Leben Jesus Christus und der Heiligen sowie aus den Traktaten der Heilkünste, etwa Medizin und beginnende Botanik und Pharmazie, erschließen lassen. Solche Auslegungen und Allegoresen lassen größere, offene Wortfelder entstehen, weshalb hier – der Kürze halber – auf eine detaillierte Darlegung verzichtet werden muss. Stattdessen sei als Ausblick auf die erstarkenden humanistischen Tendenzen in den Wissenschaften, die sich vermehrt durch Autopsie und Empirie auszeichneten, auf das „Kräuterbuch“ (Basel 1543) mit seinen detailgenauen 512 Pflanzendarstellungen des Tübinger Mediziners und Botanikers Leonhart Fuchs (1501–1566) verwiesen, wo alle zuvor genannten Gewächse in ganzseitigen Holzschnitten enthalten sind: Akelei (Abb. 55), Rose (Abb. 374), Akanthus/Bernklau (Abb. 15), Diestel (Abb. 16 und Abb. 230), Flachs (Abb. 265)/Nelke (Abb. 198–200) und Löwenzahn (Abb. 388). Wahrlich ein Opus Magnus seiner Zeit! Standort: Stiftskirche, im ersten Gewölbe der Nordostseite direkt am ChorMediumFarbe

Object numberELK-Sg-102

Exhibitions

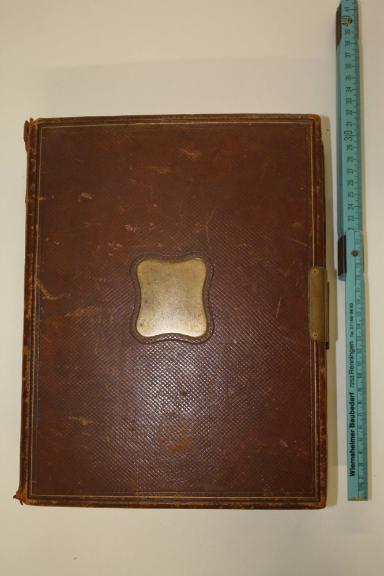

Primary Maker: Christoph Jelin

nach 19. August 1604

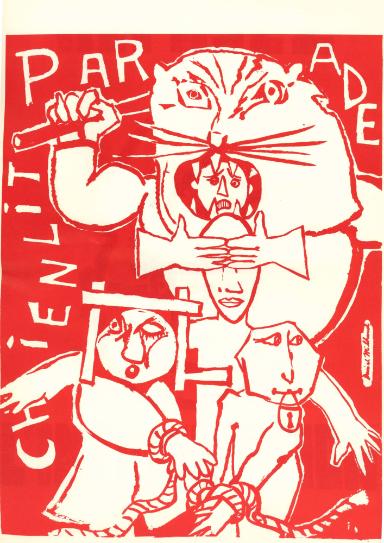

1968

1970

250–450 u. Z.

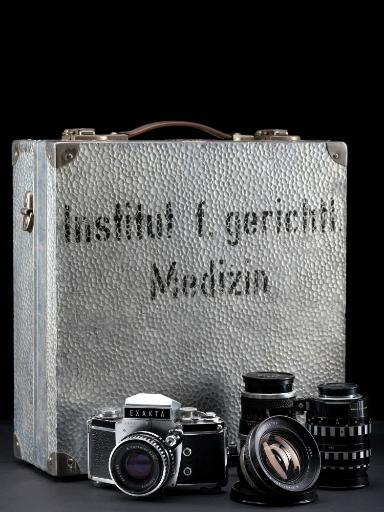

1958/59

1958/59

1992

440/430 v. Chr.

Nachkriegsjahre bis 1960er

um 1000 v. Chr.

um 1900

um 1000 v. Chr.

2. / 3. Jh. n. Chr.