Advanced Search

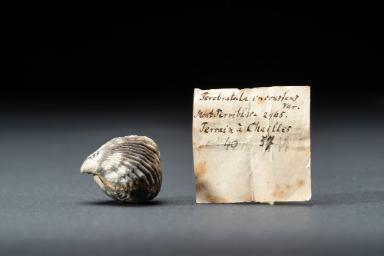

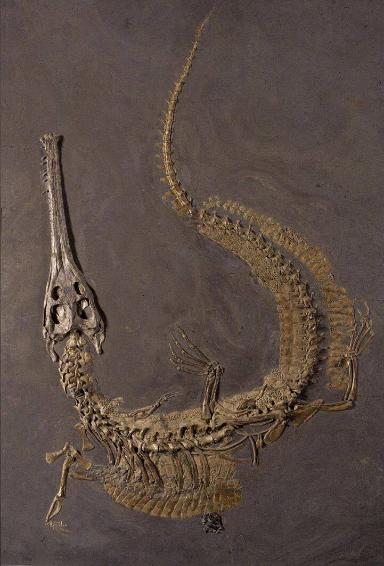

Diese beeindruckende Fossilienplatte, gemeinhin als "Arietenpflaster" bekannt, wurde 1957 bei Bauarbeiten zum neuen Schulhaus in Bodelshausen entdeckt. Kurz darauf, nach dem Umbau des Paläontologischen Instituts Tübingen im Wintersemester 1959/60, wurde das Fundstück dort ausgestellt. Die versteinerten Ammoniten und Arieten sowie einige Nautiliden stammen aus den Sedimenten des Unteren Jura von Bodelshausen. Einige Exemplare in der Gesteinsplatte sind bis zu 70 cm groß. Ammoniten sind in den Kalkschichten der Schwäbischen Alb eine der häufigsten fossilen Tiergruppen, weshalb sie sich ausgezeichnet als Leitfossilien eignen. Paläontologen wählen leicht erkennbare, weitverbreitete und zahlreich vertretetene Fossilien für diese Position aus, da diese sich zur Bestimmung der Sedimentschichten besonders gut eignen. Diese Idee wurde häufig von Friedrich August Quenstedt (ehemaliger Direktor des Paläontologischen Instituts Tübingen) verwendet, der die Ammoniten zu seiner Zeit noch als "Hauptleitmuscheln" bezeichnete.

NameFossil

Arietenpflaster (Cephalopoda, Ammonitoidea und Nautiloidea)

DepartmentPaläontologische Sammlung

Date1957

DescriptionArietenpflaster (Cephalopoda, Ammonitoidea und Nautiloidea); Unteres Jura, Arietenkalk-Formation, Lias α 3, 200 Millionen Jahre; Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; 1957 Bergung mit Unterstützung der Gemeinde und Adolf Seilacher, Präparator Wilhelm Wetzel sowie Werner Wetzel, montiert nach Umbau 1959/1960 durch Werner Wetzel und Mechaniker Friedrich Kern, Stiftung der Gemeinde Bodelshausen; Inv.-Nr. GPIT-PV-30494 (syn. PV 24620b, GPIT/CP/08789).Diese beeindruckende Fossilienplatte, gemeinhin als "Arietenpflaster" bekannt, wurde 1957 bei Bauarbeiten zum neuen Schulhaus in Bodelshausen entdeckt. Kurz darauf, nach dem Umbau des Paläontologischen Instituts Tübingen im Wintersemester 1959/60, wurde das Fundstück dort ausgestellt. Die versteinerten Ammoniten und Arieten sowie einige Nautiliden stammen aus den Sedimenten des Unteren Jura von Bodelshausen. Einige Exemplare in der Gesteinsplatte sind bis zu 70 cm groß. Ammoniten sind in den Kalkschichten der Schwäbischen Alb eine der häufigsten fossilen Tiergruppen, weshalb sie sich ausgezeichnet als Leitfossilien eignen. Paläontologen wählen leicht erkennbare, weitverbreitete und zahlreich vertretetene Fossilien für diese Position aus, da diese sich zur Bestimmung der Sedimentschichten besonders gut eignen. Diese Idee wurde häufig von Friedrich August Quenstedt (ehemaliger Direktor des Paläontologischen Instituts Tübingen) verwendet, der die Ammoniten zu seiner Zeit noch als "Hauptleitmuscheln" bezeichnete.

Object numberGEO-Ps-GPIT-PV-30494

FundortBodelshausen, Baden-Württemberg, Deutschland

1921–1923 (Ausgrabung)

vor 1868

1928/29 (ausgegraben)

Um 1892 (?)