Erweiterte Suche

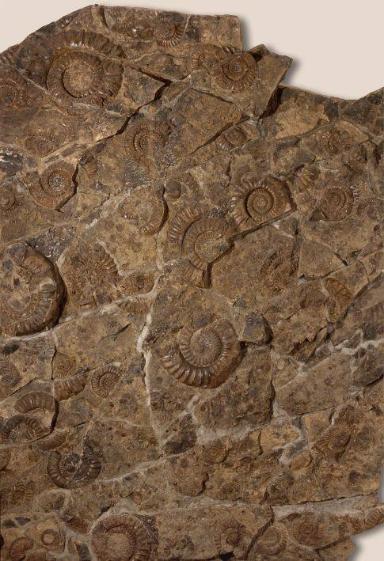

Zu sehen ist das sogenannte "Schwäbische Medusenhaupt", versteinerte Seelilien der Art Seirocrinus subangularis. Die Seelilien auf der über vier Meter hohen Platte sind, anders als ihr Name vermuten lässt, keine Pflanzen, sondern tierische Lebewesen. Wie die meisten Seelilien verfügen auch diese versteinerten Exemplare über einen langen Stiel, mit dem sie sich am Boden, oder an festen Gegenständen, wie beispielweise Treibholz festklammerten.

Im Posidonionschiefer wurden die Tiere ausgezeichnet konserviert. Erhaltungszustand und Größe machen den Fund sehr wertvoll. Das "Schwäbische Medusenhaupt" zählte ursprünglich zum Privatbesitz Friedrich August Quenstedts (erster Direktor des Paläontologischen Instituts Tübingen). Erst nach seinem Tod verkauften die Erben an das Paläontologische Institut Tübingen verkauften. Erstmals wurden diese Seelilien von Quenstedt 1868 erwähnt.

ObjektgattungFossil

"Schwäbisches Medusenhaupt"

FachbereichPaläontologische Sammlung

Datierungvor 1868

BeschreibungSeirocrinus subangularis (MILLER 1821) (Echinodermata, Crinoidea); Unterer Jura, Unteres Toarcium, Posidonienschiefer-Formation, 182 Millionen Jahre; Ohmenhausen, Landkreis Reutlingen, Baden Württemberg; vor 1860 gefunden von Jacob Hildenbrand, anfangs Privateigentum von Friedrich August Quenstedt, 1890 Ankauf für die Sammlung von den Erben Quenstedts; Inv.-Nr. GPIT-PV-30090.Zu sehen ist das sogenannte "Schwäbische Medusenhaupt", versteinerte Seelilien der Art Seirocrinus subangularis. Die Seelilien auf der über vier Meter hohen Platte sind, anders als ihr Name vermuten lässt, keine Pflanzen, sondern tierische Lebewesen. Wie die meisten Seelilien verfügen auch diese versteinerten Exemplare über einen langen Stiel, mit dem sie sich am Boden, oder an festen Gegenständen, wie beispielweise Treibholz festklammerten.

Im Posidonionschiefer wurden die Tiere ausgezeichnet konserviert. Erhaltungszustand und Größe machen den Fund sehr wertvoll. Das "Schwäbische Medusenhaupt" zählte ursprünglich zum Privatbesitz Friedrich August Quenstedts (erster Direktor des Paläontologischen Instituts Tübingen). Erst nach seinem Tod verkauften die Erben an das Paläontologische Institut Tübingen verkauften. Erstmals wurden diese Seelilien von Quenstedt 1868 erwähnt.

Objektnr.GEO-Ps-30090

FundortOhmenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland

ca. 1900

1. Hälfte 12. Jhd.